�F�m�ǎs���t�H�[�����i��z�s����فj�ł̍u�����e�@�F

- ���K���ł̍���ҍu�K�̌���^�Y�a���������ԋ��K���@�H�{����

- ����҂̉^�]�����ƐS�g�@�\�̕ω��^�Y�a���������ԋ��K���@��������

���K���ł̍���ҍu�K�̌���

����21�N3��14��

�Y�a���������ԋ��K��

�H�{����

�i1�j����ҍu�K���x�̕ϑJ

�@����9�N�̓��H��ʖ@�̈ꕔ�����ɂ��A�X�V���Ԗ������̔N�75�Έȏ�̎҂́A�Ƌ��X�V�̍ہA�X�V���Ԗ������O��2�����ȓ��ɍ���ҍu�K���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A����10�N10�����獂��ҍu�K���J�n���ꂽ�B

�@���̌�A65�Έȏ�̎҂ɂ�鎀�S���̂��������������A�Ƃ�킯70�Έȏ�74�܂ł̔N��w�̎҂ɂ�鎀�S���̌����������������Ƃ���A13�N�̓��H��ʖ@�̈ꕔ�����ɂ��A����ҍu�K�̎�u�N�70�Έȏ�Ɉ���������ꂽ�B�X�ɁA��u���Ԃ��X�V���Ԗ������O��6�����ȓ��ɉ����ƂȂ�A���݂Ɏ����Ă���B

�i2�j����ҍu�K�̓��e

�@����ҍu�K�́A�Ƌ��̍X�V�̋@����Ƃ炦�A�����ԓ��̉^�]���ނɂ�錟����ʂ��āA����ɔ����g�̓I�@�\�̒ቺ����u�҈�l�ЂƂ�Ɏ��o�����A����ɁA����ɉ��������S�^�]�̕��@���ʁE��̓I�Ɏw�����邱�Ƃɂ��A����^�]�҂ɂ���ʎ��̂�}�~���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u�K�ł���B�u�K�ł́A���l���̃O���[�v��Ґ����i�w�����ꖼ�ɑ��Ď�u���O���j�A���̓��e�ɂ��3���Ԃōs���Ă���B

- �A.�@�u�`

- �@����҂ɑ�����ʎ��̂̓��������ɔ����Đ����鎋�͂Ȃǂ̐g�̓I�@�\�̒ቺ�̐����̂ق��A�������ꂽ���H��ʖ@�߂���S�^�]�ɕK�v�Ȓm���ɂ��āA�r�f�I�⋳�{�ɂ��u�`����B

- �C.�@��ނɂ�錟��

- �@�^�]���쌟����i�����̑��x��m���𑪒肷���ށj�⓮�̎��͌�����E��Ԏ��͌�������g���āA�����̑��x��m���A���̎��́E��Ԏ��͂Ȃǂ𑪒肵�A���̌��ʂɊ�Â��ČʂɈ��S�^�]�̎w�����s���B

- �E.�@�����ԓ��̉^�]���K

- �@���ۂɎ����ԓ����^�]���Ă��炢�A�w����������Ȃɓ��悵�Ď�u�҂̉^�]�s�����ώ@���A���̌��ʂɊ�Â��ČʂɈ��S�^�]�̎w�����s���B

�i3�j��u�`��

�@70�Έȏ�̍���҂��Ƌ��X�V�̍ۂɎ�u�ł���u�K�́A���H��ʖ@101����4��1���ɋK�肷�鍂��ҍu�K�i�@��u�K�j�̂ق��A�`�������W�u�K�̊m�F�����҂���u����ȈՍu�K�A����C�Ӎ���ҍu�K�i�V�j�A�^�]�ҍu�K�j���͔F��u�K�i����ҍu�K��������j����u�����ꍇ�ɂ́A����ҍu�K����u�������̂Ɠ����Ƃ݂Ȃ����B

�i4�j�C�O�̍���^�]�ґ�

- �A.�@����^�]�҂ɔ�r�I�ɂ����j�i�ꐶ�L���j

- �X�E�F�[�f���A�h�C�c�A�I�[�X�g�����A�E�r�N�g���A�B

- �C.�@�C�M���X

- 70�ʼn^�]�Ƌ��̌��͂���U��~����邪�A��w�I�ȓK���Ɋւ��Ď��Ȑ\���̂悤�ȕ����o����X�V�����B

- �E.�@���ď����ł́A���̔N��ɒB��������҂ɂ��Ĉ�w�I�X�N���[�j���O�����ׂ����ۂ��傫�Ș_�_�ɂȂ��Ă���B

- �G.�@�F�m�ǂ̒��x�Ɖ^�]�ۂ̖��ɂ���

- �F�m�ǂ̒��x�Ɖ^���ۂ̖��ɂ��Ă͖��m�ɂ���̂�����Ƃ����̂��唼�ł���B�N�����Ƃ��Ĉ�w�I�X�N���[�j���O�����邱�Ƃ̎������ɋ^��𓊂������錤��������B������L���Ȃ̂��X�E�F�[�f���ƃt�B�������h�Ƃ̔�r�ł���B�t�B�������h�́A����I�Ɍ�������w�I�ȃX�N���[�j���O�����Ă���A�X�E�F�[�f���͂��Ă͂��Ȃ����A���̗��̓t�B�������h�̂ق��������Ȃ��Ă���B�������w�I���������Ă����܂�������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B

�i5�j����҂̃��r���e�B�̖��

�@����I�ɉ^�]����߂�����҂��w�I�����Ō��ʂ������ĉ^�]����߂�����҂ɂ��Ă̌������ʂ���A�댯�ȉ^�]�s�������鍂��҂�ᔽ��F�߂鍂��҂́A��������^�]����߂Ȃ��B��������^�]����߂�l�́A������s�������Z���l�A���̂��N�����Ă��Ȃ��l�����ŁA�������猒�N��Ԃ����������Ǝ��o���Ă�߂Ă���B

�@�d�v�Ȃ̂́A�����̉^�]��̎�_�𐳂����킩���Ă��炤���ƂƁA����ɑΉ������s�����Ƃ��Ă��炤�悤�Ɏd�����邱�Ƃ���ł���Ǝv���B

�A.�@75�Έȏ�̍���҂ɑ�����Ԏw��

����ҍu�K�ɂ����āA75�Έȏ�̎�u���ɑ��ẮA���N�x���F�m�@�\�����i���́j����������邪�A���̌������ʂɊ�Â������ʓI�ȍu�K�����{���邽�߂ɁA���Ԏw���ɂ����āA�^���@�\�Ɋւ���ۑ�ƔF�m�@�\�Ɋւ���ۑ�ɋ敪���A�F�m�@�\�����̌��ʂɉ����āA��w�̍u�K���ʂ���������@�ɂ��A���Ԏw�����s����B

�^���@�\�Ɋւ���ۑ�i�^���@�\�̒ቺ��F�������邽�߂̉ۑ�j

- �����ϊ�

- �i�����グ�E�ԗ����o���s�iS���A�N�����N���j�E�p�C�����X�����[��

- ���ʂ��̈��������_

�F�m�@�\�Ɋւ���ۑ�

- �M���@�̂�������_

- �ꎞ��~�W���̂�������_

- �i�H�ύX

- �J�[�u���s

�\�\����҂̓��X�N����ɕK�v�Ȉ��S�m�F��ꎞ��~�����Ȃ��X���A

���ȕ]���̍����A�^�]�̍r���ɖ��������\�\

�C.�@����҃h���C�o�[�̎�_���l�������S����v���O�����̌����E�J�����K�v�ł���B

- �L������i�ڂ̒��S�Œ��ӂ������Ȃ��瓯���Ɏ���ɉ����N�����Ă��邩���L���b�`�ł���͈́j�̋������J�o�[����댯�\���͂̍Ċ�������

- ����v���O�����́A��ߐ��Ŏ��{��������A�p���I�ȃP�A�⎩�Ȍ[�����܂߂Ă̑K�v

�E.�@�^�]����߂�ꍇ�̂�����̖��_�́A�^�]����߂Ă������Ă������ʎ�i���ǂ̂悤�Ɋm�ۂ��邩�ł���B���ꂪ�m�ۂ���Ȃ��ƁA�x�@���������ƁA�X�N���[�j���O���悤�ƁA���܂�L���ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

����҂̉^�]�����ƐS�g�@�\�̕ω�

����21�N3��14��

�Y�a���������ԋ��K��

��������

�T�@����҂̉^�]����

�i1�j����^�]�҂̗D�ꂽ�^�]����

- ���S����낤�Ƃ��鋭���C����

- �������R���g���[���ł������

- �L�x�Ȍo��

- �������@�ӎ�

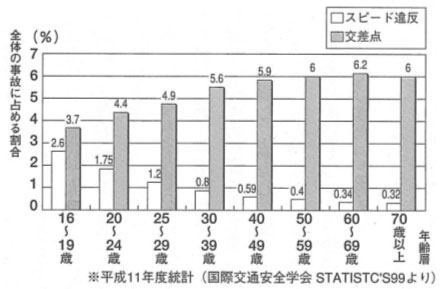

�i2�j����^�]�҂̊댯�ȓ����i�^�]���ɓ��ɒ��ӂ��ׂ��_�j

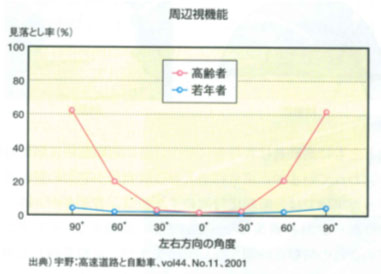

- ���E�̊m�F�����Ȃ��X��������A75�Έȏ�ɂȂ�قǂ��̌X���������Ȃ�B

- ���ʂ��̈��������_�Ō������Ȃ�����

- �E���̈ꎞ��~�����Ⴂ����

- �댯�\���\�͂́A����ƂƂ��ɒቺ����

�i�s������̊댯�`�O���Ɍ�����l�̂��ꂩ��Ƃ�s���������炷�댯�j

�i���ݓI�댯�`���݁A�ڂɌ����Ă��Ȃ��ʍs�҂╨�����݂��Ă���\��������ꏊ��n�_�ł̊댯�j - ���ȕ]���̍���

�i3�j�댯�^�]�̌���

- ���ӗ͂̔z����W���͂��ቺ���Ă���

- �_��u�ԓI�Ȕ��f�͂��ቺ���Ă���

- �ߋ��̌o���ɂƂ���߂���X���ɂ���

- ��J���̉͂��ቺ���Ă���

�U�@����҂̐S�g�@�\�̕ω�

�@����ƂƂ��ɁA���́E���́E����̑�����m���A�r�͂Ȃǂ��ቺ����

1.�@����̑�����m���̕ω�

�@���G�ȍ�Ƃ��ɍs���ꍇ�ɁA�F�m�E���f�E����̑�����m�����ቺ���܂��B

�i1�j�������Ԃ̕ω�

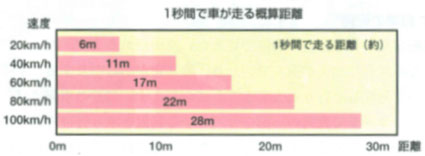

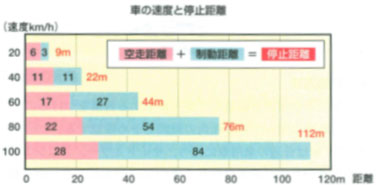

�������Ԃ͊T��1�b�ł����A����ƂƂ��ɏ����������Ȃ�B�`����҂ł͌l�������������Ȃ�B

����~������

��~�����������{��������

| ���� | �댯�������ău���[�L�������u���[�L�������n�߂�܂ł̋��� |

|---|---|

| �������� | �u���[�L�������n�߂Ă����~����܂ł̊ԂɎԂ����鋗�� |

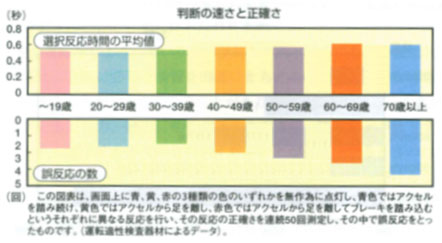

�i2�j���f�̒x��Ɛ��m���̒ቺ

����҂͕����̏�画�f���s���ꍇ�Ɏ��Ԃ�����������A��������f�����₷���B

�i3�j���ӂ���_�ɏW�����₷���Ȃ�

- ����҂́u���Ӕz���v���Ă̏��I���┽�����邱�Ƃ����

���̌����Ƃ��̔����̒x��

�i4�j�F�m�E���f�@�\�̒ቺ

��^�]�҂Ɣ�ׂč���^�]�҂́A

- �����_�̉E�܂ł́A�Ό��Ԃ܂ł̋����Ƃ��̑��x��F�m���āA�������E�܉\���ۂ��f����ۂɁA���x�̑����ԗ��̑O���A�E�܂��n�߁A�j�A�~�X���������X�������邱�ƁB

- �����X�H�őΌ��ԂƂ���Ⴄ�ۂɁA���Ԃ̑��x�͗��Ƃ����̂́A���̑��s�ʒu��ς��Ȃ��ŁA���肪�����Ă����̂�҂X�������邱�ƁB

- �����_�ł̉E�����Ɏ������ւ�������Ȃ��A�i�s�����Ɏ����������鎞�Ԃ������Ȃ肪���Ȃ��ƁB

- �A�N�Z���ƃu���[�L�̃y�_���̓��݂����������A�ꎞ��~��̐M���@�̕ω��ɑ���y�_�����삪���ϖ�0.2�b�x��邱�ƁB

�Ȃǂ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B

2�@���o�@�\�̕ω�

�i1�j�Î~���͂Ɠ��̎���

- �C�j�Î~����

- �Î~������ԂŐÎ~�������̂����鎞�̎���

- ���j���̎���

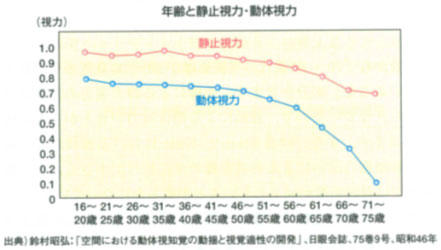

- �����Ȃ��畨�i�l�j��������A�����Ă��镨�i�l�j�������肷��ꍇ�̎��͂ʼn���ƂƂ��ɋ}���ɒቺ����B

�i2�j����

- �C�j���S��

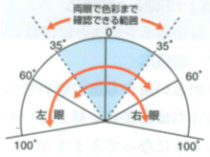

- ���̌`��F�𐳊m�Ɋm�F�o���鍶�E���ꂼ��35�x�t�߂܂ł͈̔�

- ���j���ӎ�

- �F��`�𐳊m�Ɋm�F�ł��Ȃ��Ȃ�A���̂̑��݂��܂��ɂƂ炦�邱�Ƃ����o���Ȃ��Ȃ�B

|

|

|

|

���摜�F���k�H�Ƒ�w�E����a�v����

�����ʏ�� |

�L������@����1 |

�L������@����2 |

- �J�M�͗L������̋��܂�

- �L������Ƃ́A�y��z�^�]���ɑO�̎Ԃɒ��ӂ��Ă��鎞�ɓ����Ɏ���̌�ʏɉ����N�����Ă��邩�𑨂��邱�Ƃ̂ł��鎋��̍L���̂��Ƃ������܂��B

- �댯�\���\�͂̍Ċ�������

- �댯�\���\�͂Ƃ́A�댯����������O�Ɋ댯���N����\�����@�m����͂ƌ����܂��B�댯�\���\�͂������Ƃ������Ƃ́A�댯���N���肻���ȏꏊ��Ώۂɖڂ��s�����ł�����A�L������̋������J�o�[���邱�ƂɂȂ�̂ł��B